Ragazze degli anni ’80: dal futuro immaginato alle incertezze di oggi

Negli anni Ottanta, tra conquiste femministe e crisi economica, le adolescenti sognavano lavoro, indipendenza e famiglia, cercando stabilità più che ribellione. Oggi, pur avendo maggiori libertà, le donne affrontano precarietà, carichi mentali e difficoltà di conciliare vita e lavoro. Cambiano i contesti, ma resta la stessa tensione tra desiderio di autonomia e ostacoli sociali: un’emancipazione ancora in cammino.

Tempo di lettura 6 minuti

Mi piace sfogliare i vecchi settimanali, soprattutto quelli degli anni ’80, quando le parole scorrevano libere sulle pagine, senza i vincoli dei titoli clickbait, dei caratteri ridotti del web o del politicamente corretto, capace oggi di scatenare polemiche infinite a chiunque abbia una tastiera in mano e conosca l’alfabeto.

Perché gli anni ’80? Perché sono stati un decennio rumoroso, colorato, esagerato: quello in cui l’Italia ha cercato di scrollarsi di dosso le ombre dei dolorosi anni ‘70.

Quegli anni di piombo, con le stragi di piazza Fontana e della stazione di Bologna, il terrorismo nero e rosso, sembrano lontani anni luce rispetto alle luci al neon e agli stereo che riempivano le case di musica pop e rock. Anni che cupi che furono anche di partecipazione, lotte operaie e riforme: un mix di tragedia e speranza che il racconto comune tende spesso a dimenticare.

Gli Ottanta arrivano come un’esplosione di fiducia e leggerezza. Nasce Internet, non certo come lo conosciamo oggi, il cinema si accende di effetti speciali, il mondo assiste a eventi che sembrano film, come la caduta del muro di Berlino o il disastro di Chernobyl, mentre le notizie arrivano sempre più veloci sulle pagine dei giornali. In Italia, il calcio diventa leggenda con il Mondiale, nasce l’happy hour e la Milano da bere, intrisa di yuppismo e cocaina a fiumi e finirà con “Mani pulite”. Madonna irrompe con look provocanti. Gli anni di discussioni politiche e cineforum sembrano spariti, sostituiti da moda, musica e un ritmo frenetico che, piaccia o no, cambia il Paese.

Ma gli anni ’80 non erano solo glitter e spensieratezza. Erano anche contrasti, mutamenti sociali e culturali: il ponte verso l’era digitale e una società più consumista e narcisista. Pubblicità, articoli pieni di ironia, jingle musicali negli spot, e poi la passione sfrenata per gli impianti hi-fi che diffondevano pop e rock nelle case, ma anche crisi economiche, lotte operaie, tensioni politiche: tutto convivente in un mix unico.

Sfogliando quei settimanali, mi ritrovo in un mondo che ho vissuto in prima persona: avevo vent’anni nel 1981, e oggi mi incuriosisce capire cosa sia cambiato e cosa invece sia rimasto uguale nel 2025. È in questo confronto tra ieri e oggi che il passato prende vita, raccontandoci non solo gli eccessi e i colori di un decennio unico, ma anche il filo sottile che lega le speranze e le sfide di allora a quelle di oggi.

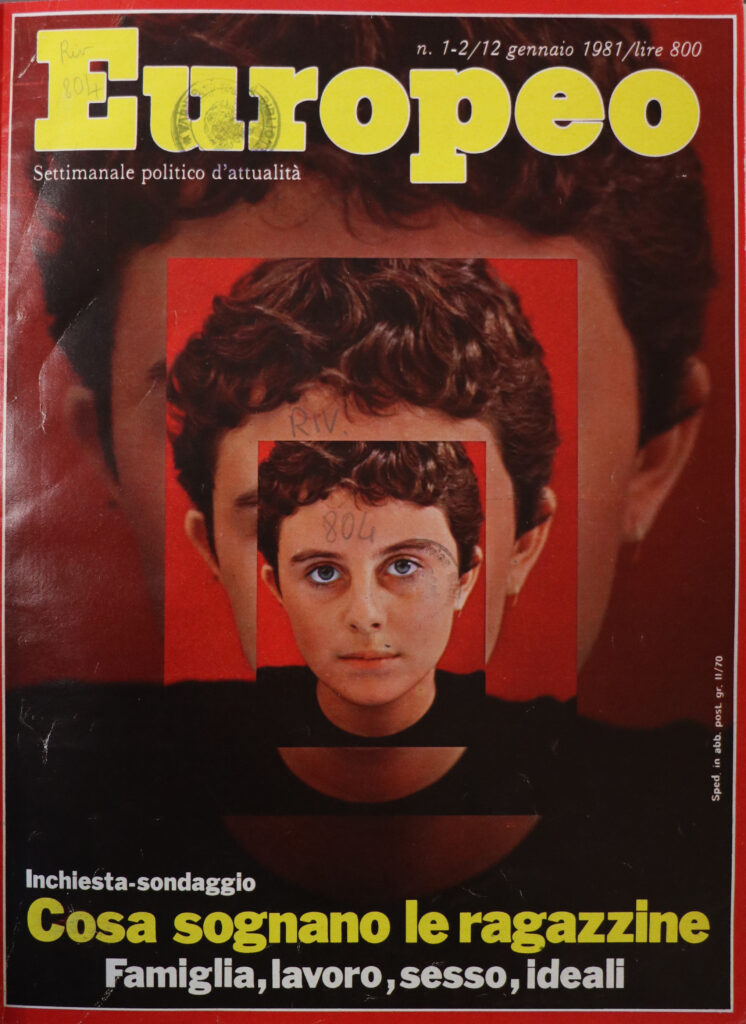

Europeo 1981: “Cosa sognano le ragazzine”

Negli anni ’80 le adolescenti italiane sognavano carriera e famiglia, ma il peso invisibile delle responsabilità domestiche restava nascosto. Oggi, il lavoro è ancora centrale, ma precarietà e “mental load” rendono le scelte di vita più complesse. Un confronto tra desideri passati e vincoli contemporanei mostra un cambiamento culturale silenzioso, ma ancora incompleto.

All’inizio degli anni ’80 le adolescenti italiane crescevano in un Paese pieno di contraddizioni. Da un lato, le conquiste del femminismo degli anni ’70 – dalla riforma del diritto di famiglia alla legge sull’aborto – avevano aperto nuove possibilità; dall’altro, la crisi economica e un mercato del lavoro instabile riducevano le prospettive concrete. In questo scenario, i sogni delle ragazze oscillavano tra desiderio di stabilità e voglia di nuovi modelli: diventare libraia, insegnare, imparare più lingue o ispirarsi a figure di rottura come Lella Lombardi, prima donna pilota in Formula 1. Le loro parole raccontano un’Italia sospesa tra tradizione e modernità, dove il futuro femminile iniziava a intravedersi, ma non era ancora conquistato.

L’inchiesta pubblicata da Europeo il 12 gennaio 1981, realizzata da Giovanni Forti in collaborazione con Makno, è un documento prezioso. Mostra adolescenti cresciute sotto l’influenza del femminismo, ma già immerse in un contesto segnato da precarietà sociale, disoccupazione giovanile e grandi cambiamenti culturali.

Dalla lettura dell’articolo emerge una forte contraddizione: da un lato, le ragazze avevano desideri concreti e pragmatici; dall’altro, il sogno e l’immaginazione non sparivano, ma restavano confinati a curiosità ed esplorazioni, senza rivoluzioni radicali.

Sociologicamente, colpisce quanto il matrimonio e la vita di coppia continuassero a rappresentare il centro delle aspettative. Nonostante modelli alternativi diffusi negli anni ’70 – come la vita in comune o l’indipendenza dalle famiglie tradizionali – le ragazze intervistate rifiutavano quasi all’unanimità la prospettiva di vivere da sole. La solitudine era percepita come un rischio materiale e simbolico, associata alla maldicenza e a una precarietà affettiva. In queste parole si legge la persistenza di un controllo culturale e morale sul corpo e sul destino delle donne, che il femminismo non era ancora riuscito a scalfire del tutto.

Eppure, l’indagine mostra anche un segnale chiaro di rottura: al centro dei valori delle giovani donne c’era il lavoro. Più del 90% considerava l’occupazione non un’opzione, ma una condizione imprescindibile per autonomia e dignità. Matrimonio e maternità restavano mete possibili, ma subordinate allo studio, al lavoro e alla partecipazione sociale. Qui si intravede il vero segno di emancipazione: un cambiamento di mentalità che trasformava la donna in soggetto economico e sociale a pieno titolo.

Anche la sessualità emerge con sorprendente franchezza: l’età media del primo rapporto si abbassa, la verginità perde il valore sacro delle generazioni precedenti e alcune ragazze dichiarano esperienze senza sensi di colpa. Ma non si tratta ancora di una rivoluzione: la sessualità rimane integrata in un percorso di coppia e maternità, pragmatica più che politica. La liberazione sessuale era accettata nei fatti, ma restava dentro modelli tradizionali.

Il quadro complessivo è un’adolescenza femminile sospesa tra tradizione e modernità. Le giovani non erano ribelli, non cercavano comunità alternative, non volevano sovvertire l’ordine sociale. Cercavano stabilità, concretezza, “normalità”. Eppure, proprio in questa normalità nascevano i germi del cambiamento: centralità del lavoro, studio, maternità possibile ma non obbligatoria, rifiuto del destino di casalinga.

L’inchiesta è una fotografia della transizione tra un modello patriarcale dominante e una modernità che riconosce alle donne il diritto a un progetto personale e professionale. Non una rivoluzione rumorosa, ma un mutamento silenzioso che avrebbe aperto spazi inediti per le generazioni successive.

Nel servizio di Giovanni Forti (con le immagini di Enzo Muzii), le ragazze tra i 14 e i 20 anni si dichiaravano “in transizione”: il matrimonio rimaneva il faro, ma il lavoro era fondamentale. La maternità era possibile, subordinata a un progetto di vita autonomo; convivenza e fuga da casa erano rifiutate come utopie.

Oggi molti dati confermano che alcune tendenze del tempo non sono scomparse, ma si sono complicate. Il lavoro rimane centrale: per il 47% dei giovani italiani oggi la retribuzione è prioritaria e per il 41% la stabilità contrattuale è essenziale (1). Nel 1980, tutte le ragazze volevano un “lavoro” come base del loro progetto di vita.

La precarietà moderna

Se negli anni ’80 il lavoro era simbolo di identità e ambizione, oggi si accompagna a consapevolezza della precarietà. Contratti a termine, part-time involontario e discontinuità sono rischi normali del mercato. Secondo ISTAT, tra le donne giovani la quota di lavoratrici con contratti “non standard” è del 45,7%, contro il 33,9% dei coetanei maschi (2). La precarietà rende difficile costruire progetti concreti: convivenza, figli, autonomia restano sfide quotidiane.

Femminilità, cura e divari persistenti

Negli anni ’80 le ragazze volevano lavoro e famiglia, ma il peso della gestione domestica restava invisibile. Oggi sappiamo che grava ancora sulle donne: molte riducono l’orario o interrompono il lavoro dopo la nascita di un figlio (3). Uno studio della Cornell University del 2025 sul “mental load” mostra come le donne continuino a gestire famiglia e casa, anche quando i compiti sono condivisi, con maggiore fatica emotiva e impatto sul lavoro retribuito (4). Questo dimostra che la “libertà” lavorativa degli anni ’80 era condizionata da un peso nascosto, oggi più visibile grazie a nuovi strumenti di rilevazione.

Maternità: dall’ideale alla difficoltà concreta

All’epoca, la maternità era rimandabile o subordinata a studio e lavoro. Oggi, molte giovani affrontano difficoltà concrete: lavoro precario, mancanza di nidi e congedi, discriminazione. Il tasso di occupazione delle madri è più basso rispetto alle donne senza figli (5). La scelta di avere figli è condizionata da contesto economico e sociale: costo della vita, lavoro instabile, incertezze per il futuro. Le aspirazioni del 1980 (“lavoro e poi famiglia”) oggi si scontrano con vincoli reali.

Disparità geografiche, generazionali e di genere

Oggi i divari territoriali e di genere sono più visibili: Nord e Centro offrono più opportunità e servizi, mentre il Sud resta penalizzato. I giovani affrontano rigidità contrattuali, affitti alti, carenza di welfare locale. Secondo il rapporto “Giovani 2024”, il mercato del lavoro è instabile, con salari bassi e disuguaglianze marcate (6). La crisi giovanile è accentuata da globalizzazione, digitalizzazione e precarietà, condizioni meno pronunciate nel 1980.

Cambiamento culturale silenzioso e tensioni attuali

Il grande cambiamento riguarda il terreno culturale: oggi è normale che una donna abbia un progetto professionale e affettivo indipendente. La pressione verso il modello tradizionale è meno monolitica e più contestabile. Tuttavia, il retaggio dei ruoli di genere e gli ostacoli strutturali restano forti. Le giovani di oggi non sognano più solo “due cuori e una capanna”, ma affrontano scelte concrete e compromessi, confrontandosi con ciò che la società permette davvero. Oggi le donne hanno più strumenti e libertà rispetto agli anni ’80, ma vivono in un mondo più complesso: lavoro precario, costi della vita, servizi insufficienti e vecchi retaggi culturali rendono ogni scelta più difficile. Non è questione di meglio o peggio, ma di sfide diverse: allora come oggi,